[패스트패션의 과학] 사고 또 사고, 차곡차곡 쌓여만 가는 옷들. 이 옷은 도대체 언제 샀고, 저 옷은 마지막으로 입은 게 언제더라? 빠르게 변화하는 패션 유행에 휩쓸려 홀린 듯 사버린 수많은 옷들이 공기와 수질을 오염하고 돌고 돌아 미세플라스틱과 미세먼지로 내 몸속에 쌓인다는 게 믿기시나요?

일상생활 속 주제를 과학적으로 설명합니다. 자신의 진로희망에 맞춰 과학탐구/과학실험 주제를 만들어 심화학습, 생기부 세특, 수행평가, 동아리, 진로활동, IB 물리·화학·생물 IA나 EE 등에 활용해 보세요 :)

목차

1. 패스트패션, 왜 문제인가?

지난 몇 년간, 의류 산업에서 거의 유일하게 성장하고 있는 분야가 패스트패션(fast fashion)입니다. 패스트패션은 의류 생산과정을 대폭 단축하여 SS/FW시즌이 아닌 거의 매주 트렌디한 신상을 쏟아내고 있는데, 대표적으로 자라(Zara), H&M, Shein 등의 글로벌 SPA 브랜드가 있습니다. 국내에는 종합 패션 플랫폼 무신사, 29cm, W컨셉, 지그재그, 에이블리 등이 주축을 이루고 있습니다.

▲ 패스트패션의 성공 비결: 비즈니스 전략

맥킨지&컴퍼니에 따르면 2023년 기준 패션 산업의 가치는 1.7조 달러를 찍었고, 전 세계 인구 중 약 3억 명이 패션 산업의 벨류체인 어딘가에서 활동하고 있습니다. 또한 사람들의 패션 관련 소비는 2030년까지 63%, 무게로 약 1억 톤 증가할 거라 예측하고 있습니다. 이러한 엄청난 성장세 뒤에는 패스트패션의 역할이 큰데, 패스트패션의 선두주자로 자라, 마시모두띠 등을 보유하고 있는 스페인 의류 기업 인디텍스(Inditex)는 스페인 상장사 중 시가총액 1위이며 회장인 아만시오 오르테가는 현시점 (포브스 기준) 세계 부자 9위 - 1274억 달러의 재산을 갖고 있습니다.

한 의류 브랜드가 완전한 컬렉션을 선보일 때까지 최대 18개월 정도 소요된다고 하며, 길고 고단한 과정이기에 패션계는 전통적으로 1년에 S/S(봄·여름)와 F/W(가을·겨울) 시즌, 때로는 간절기의 리조트(또는 크루즈)까지 2-3번만 새로운 상품을 선보였습니다. 그런데 2023년 기준, 중국의 온라인 쇼핑몰 Shein은 하루에 많게는 10,000가지 새로운 디자인의 옷을 출시하고 있습니다. 심지어 옷의 평균 가격은 14달러, 동종 업계 경쟁회사 H&M의 26달러와 자라의 34달러보다 반절 저렴합니다. 즉, 새로운 옷이 빠르게 생산라인을 거쳐 보다 저렴한 가격과 다양한 디자인으로 소비자한테 전달되고 있다는 건데, 이것이 바로 패스트패션의 성공 비결입니다.

패스트패션의 공급망 혁신을 일부 전문가는 신속대응생산(QRM, quick response manufacturing)이라 부릅니다. QRM은 주문부터 납품까지의 소요시간인 리드타임(lead time)을 최소화하고, 시장흐름을 민감하게 읽어 신속히 소비자의 수요변화에 반응합니다. 1990년대에 QRM을 패션계에 접목시켜 이른바 '패스트패션 모델'을 완성한 브랜드 중 하나가 자라인데, 자라는 최신 트렌드와 고객 피드백을 모니터링하여 새로운 디자인을 빠르게 생산하고 매장에 출시합니다. 자라는 '넉오프(knockoff)'라 하여 디자인을 모방하여 만든 패션 제품을 합리적인 퀄리티와 가격으로 내놓기로 알려졌는데, 유명인사 또는 유행을 선도하는 명품 옷의 디자인을 수정하여 큰 이윤을 거뒀습니다.

고작 며칠 만에 다시 찾은 매장인데 새로 들어온 옷이 제법 많아 설렜다면, 패스트패션의 또 다른 전략인 '다이내믹 어소트먼트(dynamic assortment)'에 넘어간 겁니다. H&M은 1년에 52개 '마이크로-시즌'을 만들었기로 유명한데, 매주 1-2회씩 새로운 컬렉션을 매장에 선보이며 소비를 부추기고 있습니다. 이렇게 출시된 옷을 통해 패스트패션 브랜드는 빠르게 고객 선호도를 파악하여 디자인과 생산에 피드백하고, 잘 팔리지 않는 상품을 수정하거나 물량을 회수하여 잔여재고를 최소화합니다.

▲ 섬유와 의류 폐기로 인한 환경오염

유행에 뒤처지고 싶지 않은 소비자의 욕구와 옷에 투자할 수 있는 구매력의 증가, 그리고 저렴해진 옷의 단가가 사람들로 하여금 필요 이상의 옷을 사게 만들고 있습니다. UNEP(유엔환경계획)는 2000-2014년의 기간 동안, 평균적으로 한 사람이 구매하는 옷은 60% 증가했으나 옷을 소유하는 시간은 절반으로 줄어들었다고 합니다. 이는 벌써 10여 년 전의 통계이니 아마 사태는 더욱 심각해졌을 겁니다.

전 세계 연간 탄소배출의 약 10%가 패션 산업에 의해 발생하는데, 이는 모든 국제항공과 해상운송을 합친 것을 뛰어넘습니다. 패션산업은 또한 세계에서 두 번째로 큰 물 소비 산업이기도 하며, 바다 속 미세플라스틱의 35%가 세탁물에서 기인하고 식수오염의 20%가 섬유 염색에 의해 발생한다고 합니다. 유럽연합(EU)은 의류에 사용되는 총 섬유의 87%가 매립 또는 소각되며 고작 1% 정도만 재활용되고 있다고 합니다. 이러한 환경문제의 범인으로 패스트패션이 많이 지목되는데, 업체와 소비자의 탐욕이 의류 과잉생산과 수명 단축을 유발하였다고 볼 수 있겠습니다. 그 예로 맥킨지&컴퍼니는 소비자들이 저렴한 옷은 버려도 무방하다는 심리로 다루며 고작 6-7번의 착용 후 폐기하는데, 이는 나비효과를 일으켜 생산되는 옷 5벌 중 3벌은 1년 내로 매립 또는 소각된다고 합니다.

▲ 헌옷 기부의 진실

저는 옷을 버리지 않고 기부하는데, 그러면 괜찮은 거 아닌가요? 아니요, 괜찮지 않습니다.

비록 중고의류를 사 입는 세컨핸드 시장이 지속가능한 소비를 향한 긍정적인 움직임이긴 하지만, 중고 거래로 이어지는 의류의 비중은 폐기되는 의류의 비중보다 현저히 적습니다. 더 이상 입지 않는 옷을 의류수거함에 버리거나 헌 옷 수거 플랫폼에 소액으로 맞바꿔도 중고 의류 판매처나 기부 단체에 보내지는 것은 극히 일부이고, 대부분은 상태가 좋지 않아 새 주인을 찾지 못하고 개발도상국에 헐값으로 수출됩니다.

"그렇다면 현지 주민이 입으면 되는 거 아닌가?" 라는 안일한 생각이 스칠 수 있는데, 실상은 개발도상국들이 감당하지 못할 양의 옷이 수입되어 의류 쓰레기산에 쌓여 다시 폐기물로 전락합니다. 르완다, 케냐, 탄자니아, 우간다, 부룬디 등의 국가에서 헌 의류 수입을 금지하거나 금지하려는 시도를 취했다는 거부터가 이 문제의 심각성을 입증해주고 있습니다.

2. 플라스틱 원료로 생산하는 합성섬유

패스트패션의 수요는 섬유 산업이 지탱하고 있습니다. 옷의 증가한 생산량에 따라 그만큼의 섬유가 더 만들어지는데, 패스트패션의 낮은 마진을 충족하기 위해 값싼 합성섬유(화학섬유)를 주축으로 환경파괴적인 방식의 섬유생산이 이뤄지고 있습니다. 유럽연합(EU)은 약 60%의 의류 섬유가 합성섬유라고 추산하는데, 이는 전 세계 연간 플라스틱 생산량의 20%를 차지합니다.

OECD에 따르면 1975-2020년, 반 세기가 채 되지 않는 기간 동안 섬유생산은 2400만 톤에서 1.1억 톤까지 4배가 넘는 수준으로 불었으며, 이중에 자연섬유(예: 면, 양모 울)는 2배, 합성섬유(예: 폴리에스터, 나일론)는 무려 8배가량 증가했습니다. 동일 기간에 세계 인구는 고작 2배 늘었는데 말이죠.

이처럼 패스트패션의 겉잡을 수 없는 성장 뒤에는 합성섬유의 발전이 있는데, 합성섬유는 무엇으로, 어떻게 만들어지는지에 대해 살펴보겠습니다.

▲ 합성섬유의 실을 뽑아내는 방사공정

합성섬유(synthetic fiber)는 석유, 석탄, 천연가스 등의 원료에서 비롯된 추출물을 합성한 고분자 - 즉, 여러 유형의 합성수지(또는 플라스틱)¹으로 만든 화학섬유입니다. 대표적으로 폴리에스터(폴리에스테르), 나일론, 아크릴, 폴리우레탄('스판덱스'), 비스코스, 레이온(인견)이 있습니다.

¹합성수지(synthetic resin), 일명 '플라스틱'은 석유 등을 통해 얻은 유기화학 단량체를 중합하여 만든 중량체. 합성수지를 만드는 산업분야가 석유화학인데, 석유를 연료로 사용하는 대신 정제·가공하여 나온 탄화수소를 합성원료로 삼아 각종 유기화합물을 만듦.

대체로 값이 저렴하면서도 높은 내구성, 인장강도(재료가 변형되기 전까지 버틸 수 있는 최대 인장 응력), 내추성(옷감에 구김이 가지 않는 성질), 내약품성(화학반응에 의한 손상을 견뎌내는 성질), 방충성 등의 장점이 있어 의류 외에도 우주항공, 건축, 의료 등에서 활용됩니다.

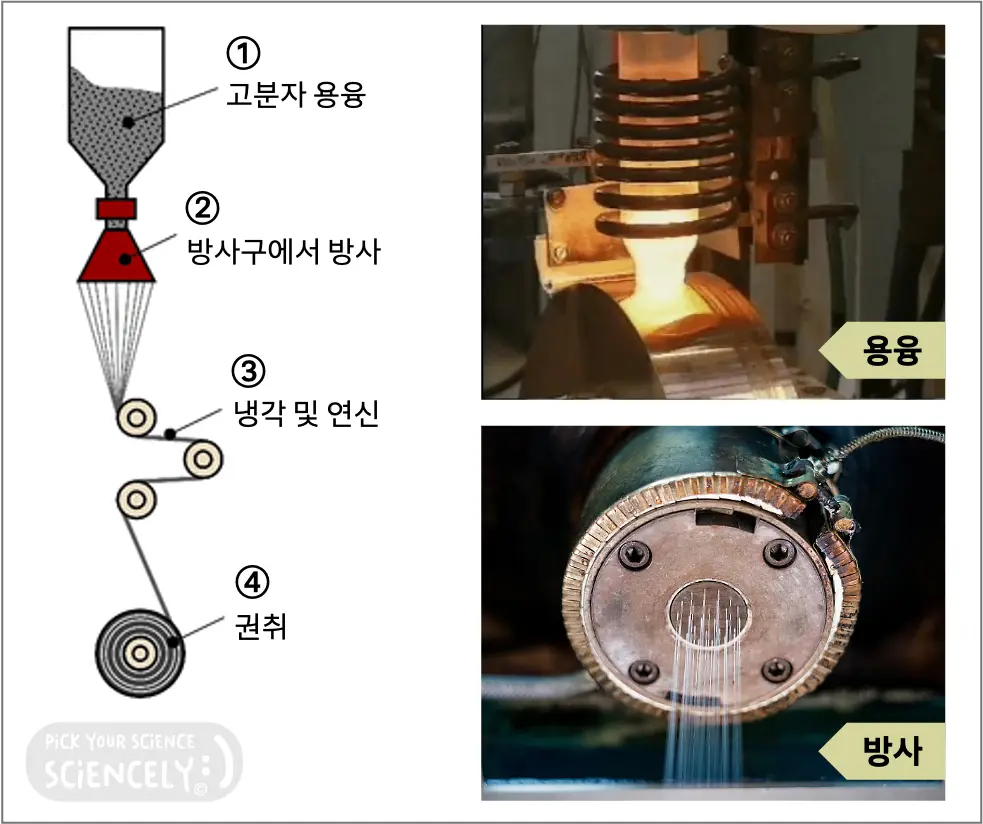

합성섬유 방사공정

합성섬유의 실을 뽑아내는 모든 공정을 방사공정이라 부르며 벌크(bulk) 상태의 플라스틱 고분자를 녹이고 압출하여 필라멘트(filament) 섬유를 만듭니다. 공정에 고분자가 소개되는 방식에 따라 용융방사(melt spinning), 습식방사(wet spinning), 건식방사(dry spinning) 등으로 구분되며, 모두 다음과 같은 기본적인 절차를 공유합니다:

- 고분자 용융액 또는 용액 형성: 이 초기 단계에서 용융/습식/건식이 갈림

- 방사를 통한 섬유 구조물 형성: 기압펌프로 압출량을 균일하게 조절하여 액화시킨 고분자를 방사구(spinneret)로 내보내면, 방사구에 열려 있는 여러 개의 노즐을 통해 얇고 기다란 형태의 필라멘트가 나옴

- 냉각 및 연신(drawing): 압출된 액화 고분자는 방사통에서 냉각 및 고화되고, 회전롤러에서 기름을 먹이는 유제 처리를 거친 후 길이를 3-5배 늘리는 연신 공정을 통해 섬유화 됨. 필라멘트는 물성이 불안정한데, 가늘게 인장시키면 분자의 배향이 증가하여 섬유의 강도와 탄성이 증가함.

- 권취(winding): 섬유화된 필라멘트는 집속가이드를 지나 권취 장치에서 보빈에 감기면 원단 직물로 짜일 준비 완료.

합성섬유는 모두 유사한 절차를 거치지만, 고분자의 성질에 따라 어떠한 방사공정이 사용되는지 달라집니다. 의류에 가장 많이 사용되는 3대 합성섬유 - 폴리에스터, 나일론, 아크릴 섬유는 각각:

- 폴리에스터 섬유: 용융방사, 건식방사 순으로 많이 사용, 습식방사는 불가

- 나일론 섬유: 용융방사, 건식방사, 습식방사 순으로 많이 사용

- 아크릴 섬유: 습식방사, 건식방사 순으로 많이 사용, 용융방사는 불가

이에 따라 폴리에스터와 나일론 섬유는 플라스틱 칩을 활용한 용융방사를, 아크릴 섬유는 습식방사를 기준으로 하여 어떻게 만들어지는지 구체적으로 살펴보겠습니다.

▲ 폴리에스터 섬유

우리가 입고 있는 폴리에스터 섬유의 옷이 플라스틱 페트병과 동일한 재료라고 하면 믿겨지시나요?

의복용 합성섬유 중 가장 많이 사용되는 것은 1941년 두 영국 화학자 J.R.윈필드와 J.T.딕슨이 발명한 폴리에스터 섬유입니다. 폴리에스터 섬유는 정전기와 보풀(필링)이 잘 생기는 싸구려 재질이라는 꼬리표를 떼지 못하고 있음에도, 확실한 장점과 마땅한 대체제의 부재로 계속 생산되고 있습니다. 폴리에스터 섬유의 장점으로는: △높은 탄성으로 수축과 늘어남에 강하고, △높은 열가소성으로 주름이 가지 않는 내추성을 갖고 주름가공하면 텍스처사로 이용 가능하며, △수분 흡수율이 낮아 얼룩, 해충과 곰팡이 침식을 저항하고, △높은 내일광성으로 색바람이나 빛에 의한 부식이 적고, △광택과 부드러운 촉감을 가집니다.

폴리에스터는 에스터(-R-COO-R-) 작용기를 주사슬로 하는 고분자 화합물로, 반복되는 분자 단위의 사슬마다 에스터 결합을 갖고 있어 '폴리(poly=많은)' + '에스터(ester)'란 이름이 붙여졌습니다. 폴리에스터 계열의 고분자 물질은 꽤나 다양한데, 섬유에 주로 활용되는 건 강도와 내열성이 뛰어난 결정성 PET²입니다. PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)의 분자 구조는 에틸렌글리콜(ethylene glycol)과 테레프탈산(terephthalic acid) 단위의 반복으로 구성되는데, 두 성분을 연결하는 에스터 결합이 PET 특유의 강도와 내구성에 기여합니다. 의복에서 PET는 단독으로 사용되기도 하며 간편성 때문에 면, 울, 레이온 등의 섬유와 혼방되어 사용되기도 합니다.

²결정성 PET(C-PET)는 이외 산업용 필름, 전자제품 부품, 오븐용 용기 등에 사용되고, 비결정성 PET(A-PET)는 투명도가 높아 음료병, 식품용기 등에 사용됨.

PET칩 제조방법

폴리에스터 섬유는 주로 용융방사로 만들어지고, 사전제작된 PET칩을 용융한 후 방사→연신→권취합니다.

폴리에스터의 원재료인 테레프탈산(PTA), 디메틸테레프탈레이트(DMT), 그리고 에틸렌글리콜(EG)은 섬유를 포함한 다양한 폴리에스터 물품(예: 페트병)을 만드는 중간재료입니다. 그래서 PTA, DMT, EG의 합성 과정은 아래와 같으며, 이는 섬유에만 국한되지 않습니다:

테레프탈산(PTA), 디메틸레프탈레이트(DMT) 제법

에틸렌글리콜(EG) 제법

- PTA와 DMT의 원료인 파라자일렌(p-xylene)은 원유 증류로 얻은 중질 나프타(heavy naphtha)를 정제하여 형성한 탄화수소(C와 H만으로 이뤄진 유기화합물)인 자일렌의 일종. 파라자일렌의 구조는 벤젠고리에 메틸기(CH₃) 2개가 반대 위치에 결합됨.

- 파라자일렌을 액상 산화하면 TPA가 되고, TPA를 다시 에스테르화하면 DMT가 됨

- EG의 원료인 에틸렌(ethylene)은 석유를 증기로 열분해 시켜 만든 일종의 탄화수소(C₂H₄)

- 에틸렌의 산화 반응으로 만들어진 산화에틸렌(ethylene oxide)을 물과 반응시켜 EG를 만듦

고온, 저압, 그리고 촉매의 존재 하에 고순도 PTA와 EG를, 또는 DMT와 EG를 결합하면 혼합물이 걸쭉해지면서 사슬이 늘어나고 긴 사슬, 고분자의 PET가 만들어집니다. 사슬 길이가 어느 수준을 도달하면 반응이 중지되는데, 이때 PET를 가닥 스트립으로 압출하고 냉각하여 작은 칩으로 절단합니다. 이러한 PET 칩을 추후 재가열하면 섬유를 포함한 다양한 형태의 PET 물품으로 압출되거나 성형될 수 있습니다.

▲ 나일론 섬유(폴리아미드 섬유)

나일론은 세계최초로 공업화된 합성섬유로 지금까지도 널리 사용되고 있습니다. '폴리에스터 섬유'처럼 나일론 섬유는 사실 '폴리아미드 섬유'인데, 1938년에 최초로 만든 미국 듀폰(DuPont)사가 붙인 상품명인 '나일론(Nylon)'이 널리 사용되고 있습니다. 나일론 섬유 또한 정전기와 보풀이 잘 생기지만 장점이 분명합니다: △높은 신도, 내마모성, 탄성 그리고 섬유 중 가장 높은 강도를 가지고, △높은 열가소성으로 주름가공이 가능하며, △가벼워서 의복 경량화에 활용됩니다. 이러한 특성으로 나일론 섬유는 스타킹, 양말, 속옷 등에 사용되며 혼방되어 인조가죽(페이크레더) 의류부터 스포츠, 기능성 의류·용품까지 다양하게 활용됩니다.

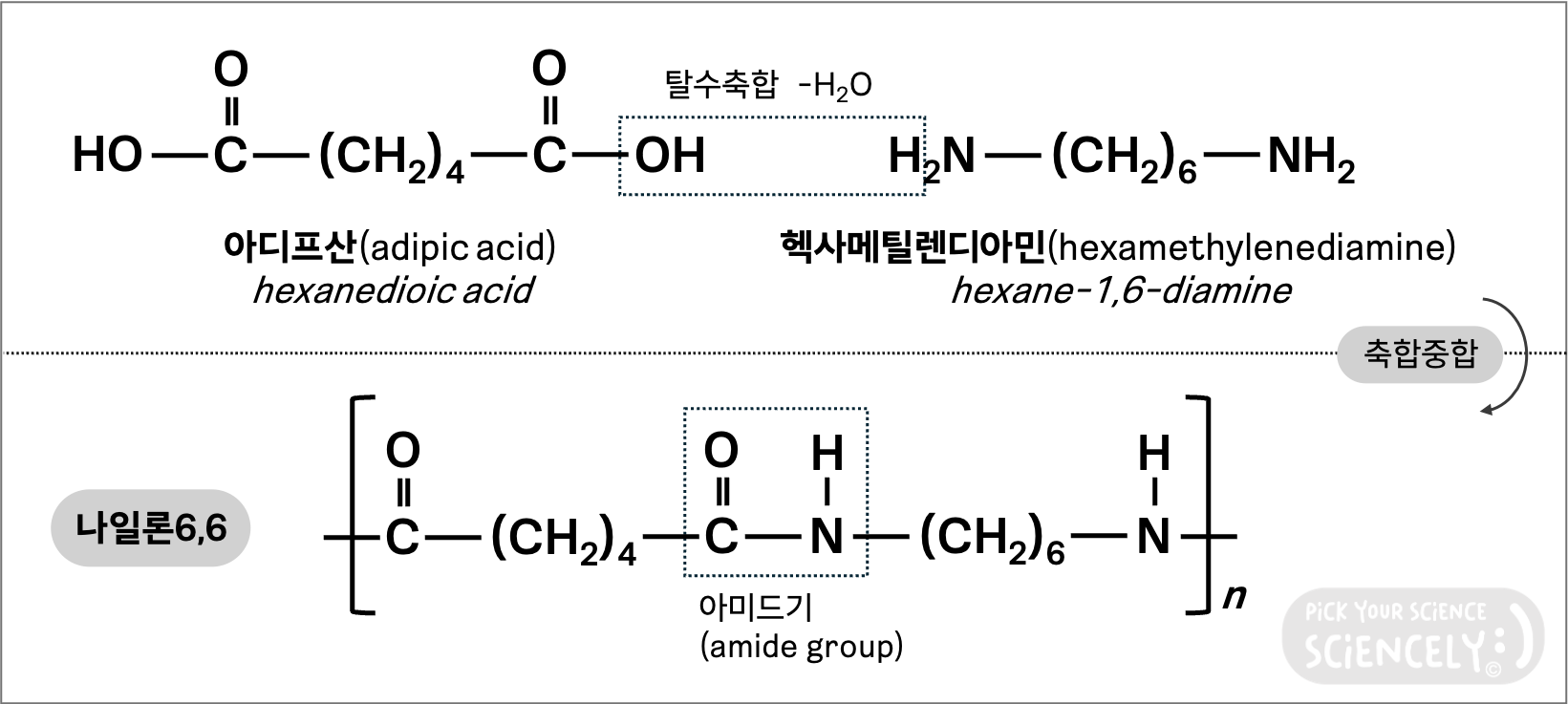

폴리아미드는 아미드기(-CO-NH-)를 주사슬로 하는 고분자 화합물로, 반복되는 분자 단위의 사슬마다 아미드 결합을 갖고 있어 '폴리(poly=많은)' + '아미드(amide)'란 이름이 붙여졌습니다. 아미드기는 강한 극성으로 서로 수소결합을 할 수 있어 나일론 주사슬은 규칙적이며 대칭성 있는 결정성을 나타내며 섬유로 쉽게 가공될 수 있습니다. 나일론은 제조 방법에 따라 나일론6, 나일론 6,6 등이 있으며 숫자는 중합 전 단량체가 가진 탄소(C)의 개수를 의미합니다. 나일론6은 반복 단위마다 탄소 6개, 나일론6,6은 반복 단위 양쪽에 6개의 탄소를 갖고 있습니다.

폴리아미드 칩 제조방법

칩을 용융하여 방사공정의 절차를 거치면 나일론 섬유를 만들 수도 있고, 이외에 식품 포장재, 기계 부품, 자동차 부품, 전기 케이블 등에도 사용됩니다.

나일론6은 카프로락탐(caprolactam, CPL)의 개환중합으로, 나일론6,6은 아디프산(adipic acid)과 헥사메틸렌디아민(hexamethylenediamine)의 축합중합으로 생성합니다. 나일론의 원재료인 CPL, 아디프산, 헥사메틸렌디아민은 다음과 같이 제조됩니다:

카프로락탐(CPL) 제법

아디프산(adipic acid) 제법

- CPL의 원료인 사이클로헥산(cyclohexane)은 ① 공업적으로 벤젠에 니켈(Ni) 또는 팔라듐(Pd) 촉매를 사용하여 수소를 화학적으로 첨가하거나 [수소화], ② 석유 정제과정에서 생긴 메틸사이클로펜테인(methylcyclopentane)에 촉매를 사용하여 생성

- 사이클로헥산을 산화하여 만든 사이클로헥사논(cyclohexanone)을 황산(H₂SO₄) 또는 바나듐(V) 촉매 하에 하이드록실아민(NH₂OH), 암모니아수 등과 복잡한 베크만 전위반응 시켜 CPL 생산

- 아디프산의 원료인 사이클로헥산올(cyclohexanol)과 사이클로헥사논은 사이클로헥산을 산화시켜 만들고, 질산(HNO₃)은 암모니아(NH₃)를 산화시켜 만듦

- 사이클로헥산올(cyclohexanol)과 사이클로헥사논을 질산(HNO₃)으로 산화시켜서 아디프산 제조

헥사메틸렌디아민(hexamethylenediamine) 제법

- 헥사메틸렌디아민의 원료인 아디포니트릴(adiponitrile)은 석유에서 추출한 1,3-부타디엔(1,3-butadiene)을 사이안화수소(HCN)와 반응시켜 생성 [하이드로사이안화]

- 아디포니트릴을 니켈(Ni) 등의 촉매 하에 암모니아(NH₃) 용매 속에서 수소화하여 헥사메틸렌디아민 제조

▲ 아크릴 섬유(폴리아크릴로니트릴 섬유)

아크릴 섬유는 부드럽고 따뜻하여 지금과 같은 겨울철에 양모 대용으로 많이 사용되고, 주요 구성물질인 아크릴로니트릴(acrylonitrile, AN)의 함량에 따라 '아크릴 섬유(85% 이상)'과 '모드아크릴섬유(34-85%)'로 구분됩니다. '아크릴 섬유(85% 이상)'은 △준수한 강도, 탄성, 내추성, 내일광성, 내약품성, 그리고 내마모성을 가지며, △가볍고 부드럽고 보온성이 좋아서 양모 대용 스웨터, 겨울내의, 인조모피 등을 만드는 데 사용됩니다. 반면 모드아크릴은 상대적으로 빳빳하지만 화학 약품과 불에 강해 실험복, 보호복, 인조가발 등에 사용됩니다.

아크릴 섬유는 앞선 두 섬유와 달리 중량체가 고온에서 분해되기 때문에 용융될 수 없어 주로 습식방사를 통해 만들어지는데, 주 원료인 폴리아크릴로니트릴(polyacrylonitrile, PAN)을 용매에 녹여 만들기 때문에 용매 속 함량에 따라 섬유가 분류됩니다. PAN 합성은 일찍이 1893년 프랑스에서 성공했지만 용융하기도 전에 분해해 버렸고, 1950년에 이르러서야 미국 듀폰이 적당한 용매를 찾아 상업화할 수 있게 됐습니다. PAN은 디메틸포름아미드(dimethylformamide, DMF), 디메틸 설폭사이드(DMSO) 등의 극성 용매에서 용해되는데, 이 고분자 용액은 습식방사의 절차에 따라 방사되고 응고욕에서 굳혀진 다음 세정→건조→오일링→연신→권취됩니다.

폴리아크릴로니트릴(PAN) 합성 방법

PAN은 아크릴 섬유 외에도 전기 절연 능력이 뛰어나 전자제품, 케이블, 절연 재료 등에 사용되는데, 아크릴로니트릴(AN)에 열과 압력을 가해 자유라디칼중합(free radical polymerization)을 거쳐 만들어집니다. 그러나 순수한 AN을 중합하면 PAN의 높은 결정성으로 섬유화 되기 어렵고 염색처리가 잘 되지 않아, 중합 과정에 다른 단량체를 함께 중합해야 합니다. 이때 추가되는 제2,3의 단량체에 따라 아크릴 섬유의 형태와 성질이 달라지는데 아크릴산 에스테르(acrylic acid ester), 아세트산비닐(vinyl acetate), 아크릴아마이드(acrylamide), 메타크릴산 에스테르(methacrylic acid ester)를 추가하여 아크릴 섬유의 염색성, 용해도, 투명도를 높입니다.

PAN의 원재료인 AN은 암모산화(ammoxidation)이란 반응을 통해 생산되는데, 이를 개발한 미국 오하이오주 스탠더드 오일의 이름을 따 SOHIO 공정이라 부르기도 합니다.

아크릴로니트릴(AN) 제법

- 탄화수소인 프로펜(propene, propylene)에 암모니아(NH₃)와 산소(O₂)를 작용시켜 AN을 합성

- 이때 프로펜은 석유나 천연가스 정제과정에서 부산물로서 얻어짐

3. 패스트패션에서 섬유생산에 의한 환경오염

티셔츠 한 장의 생애주기(life cycle)를 간소화하여 섬유 생산 → 의류 생산 → 의류 착용 → 의류 폐기의 단계로 구분해 봅시다. 어떤 티셔츠는 천연섬유인 면 100%로 만들어지고, 또 어떤 티셔츠는 합성섬유인 폴리에스터가 혼방되어 만들어집니다. 완성된 티셔츠는 일부 개인 소비자가 구매하거나 상업적으로 사용(예: 광고촬영)되지만, 매장이나 창고에 남은 재고는 한 번도 착용되지 못한 '데드스톡(deadstock)'가 되어 기부되거나 폐기 처분됩니다. 그리고 소비자로 간 티셔츠는 결국 언젠가 닳거나 단순히 마음에 들지 않아 버려져 매립 또는 소각됩니다.

패스트패션은 섬유와 의류 생산량을 늘릴 뿐만 아니라, 이러한 옷의 생애주기를 가속화시킵니다. 보다 싸게, 많이, 빠르게 옷을 만들기 위해 생물의 성장을 기다려야 하는 천연섬유보다 공업적으로 통제되는 합성섬유가 선택되는데, 합성섬유는 체계적인 생산이 가능하여 빠르고 화학적 처리로 특수한 성질(예: 주름, 광택 텍스처)을 부여할 수 있어 의류 가공 및 완제품 생산이 쉽습니다. 패스트패션에 최적화된 재료이죠.

각 단계에서 발생하는 환경오염은 위 그림과 같이 정리되는데, 결국 모든 문제는 그 첫 단계인 섬유 생산으로 귀결됩니다. 예를 들어, 옷의 재료로 합성섬유를 사용하지 않았더라면 세탁 폐수로 미세플라스틱이 배출되지 않았을 수도 있습니다. 그래서 마지막으로 원단이나 의류가 수명을 다 한 폐기의 단계보다도 탄생의 단계인 생산에 주목하며, 다양한 섬유의 생산이 어떻게 환경오염을 발생시키는지 살펴보겠습니다.

▲ 천연섬유(면, 울 등)에 의한 오염

천연섬유로 만든 옷을 입는다고 환경오염에 있어 면죄부가 되지 않습니다. 여기서 천연섬유(natural fiber)란 동식물, 광물에서 얻어지는 섬유로 대표적으로 면, 양모 울, 가죽, 실크 등이 있습니다. 이중 면의 경우 합성섬유 다음으로 많이 생산되는 섬유인데, 연간 생산되는 섬유의 약 27%를 차지한다고 합니다.

우리는 흔히 면섬유가 식물성 섬유라서 폐기 후 분해가 쉬워 합성섬유보다 덜 환경파괴적이라 생각합니다. 그러나 면의 생산은 굉장히 많은 양의 물을 소모하는데, 면 섬유 1kg를 생산하는데 약 2만 리터의, 면 티셔츠 한 장을 만드는데 약 2천7백 리터의 물을 사용합니다. 티셔츠 한 장이면 대략 한 사람이 900일 동안 마시는 식수량에 맞먹습니다. 이 엄청난 물 소비는 면의 원료인 면화 재배 때문인데, 과거 (구)소련의 정책으로 아랄해 주변지역에는 목화솜을 특산화하기 위한 면화 생산이 강제되었고 불과 몇십 년 만에 세계에서 4번째로 컸던 호수의 수량이 1/10로 줄어들고 작물 병충해를 막기 위한 살충제 사용으로 심각히 오염되어 회생불가의 상태가 됐습니다.

가축 분뇨에서 온실가스이자 미세먼지의 전구물질인 암모니아(NH₃)가 발생한다는 것은 익히 알고 있을 겁니다. (미세먼지 생성은 여기)

동물성 섬유는 연간 생산되는 섬유 전체의 1% 정도밖에 차지하지 않지만, 그중 비중(98%)이 가장 높은 양모 울은 매해 약 3.5억 톤의 탄소배출을 발생하며 이는 섬유 생산 전체의 10%에 이릅니다. 울은 실크 다음으로 탄소 발자국(carbon footprint)³이 큰 섬유인데, 울 니트 스웨터 한 장은 면 스웨터 한 장보다 27배 많은 온실가스를 발생시킵니다.

³인간활동이나 제품생산 등에 의해 발생하는 온실가스 배출량

▲ 합성섬유에 의한 오염

그러나 결국 천연섬유보다 합성섬유가 환경파괴적인 것은 어쩔 수 없습니다. 합성섬유는 현재 생산되는 섬유 전체의 약 60%를 차지하며, 그 안에서도 폴리에스터 섬유는 합성섬유의 60%를 차지합니다. 즉, 전체 섬유의 1/3이 넘는 양이 페트병에 쓰이는 플라스틱과 동일한 소재의 폴리에스터 섬유라는 겁니다. (3명 중 1명이 페트병을 입고 다닌다고 생각해 보세요!)

앞서 3대 합성섬유인 폴리에스터, 나일론, 아크릴 섬유가 각각 어떤 합성수지 원료로 만들어지는지 확인했는데, 다양한 화학물질들이 무엇에서 비롯됐는지 끝까지 추적해 보니 대부분 화석연료였습니다. 화석연료는 가열되면 이산화탄소, 메탄 등을 포함한 여러 온실가스를 발생시키는데, 이는 대기에 배출되면 온실효과, 미세먼지와 초미세먼지 등을 유발합니다.

이외에도 주요 원료는 아니지만 공정 과정에서 사용되는 여러 원료가 환경오염의 원인이 되는데, 예를 들어 섬유 수축방지 처리 등에 사용되는 암모니아수는 에너지를 많이 소비합니다. 이 에너지는 대부분 화석연료의 연소를 통해 공급되고, 이 때문에 연료의 연소에서 발생하는 부산물인 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx) 등이 생성됩니다. 또, 나일론의 필수 중간원료인 아디프산은 공정상 질산을 사용하는데 질산의 생산과정에서 미세먼지의 전구물질인 아산화질소(N₂O)가 발생합니다.

이번 글에서 따로 다루지 않았으나 실크의 대체제로 자주 사용되는 합성섬유인 비스코스(또는 비스코스레이온)는 나무 펄프를 이황화탄소(CS₂) 용매에 녹여서 만듭니다. 그런데 생산되는 비스코스의 약 33%가 주재료인 펄프를 고대숲 또는 위기에 처한 산림에서 벌채하고, 이황화탄소는 독성이 강한 반응물질로 공기 중에 배출되면 다른 휘발성유기화합물(VOCs)과 반응하여 미세먼지(PM2.5)와 오존을 발생시킵니다. 이처럼 합성섬유와 합성수지 원료를 생산하는 과정에서는 원료 채취부터 제조, 가공, 폐기까지 다양한 단계에서 온실가스와 대기오염 물질이 배출되며, 이는 기후변화와 환경오염을 가속화합니다.

이번 글에서는 패스트패션, 그중에서 폐기 후보다도 시작선인 섬유생산을 조명하여 다양한 섬유 - 특히 합성섬유(화학섬유)의 생산이 어떻게 환경오염을 야기하는지 그 구성물과 생산공정을 통해 살펴봤습니다. 그리고 합성섬유가 상상이상으로 환경오염에 많이 가담한다는 것을 확인했습니다.

어렴풋이 알고는 있었지만 평상시 입고 활동하는 옷의 꽤 높은 비중이 플라스틱이고 화석연료에서 비롯됐다는 점은 곱씹어볼수록 참으로 놀랍습니다. 그렇지만 환경 보호를 위해 일회용 컵이나 페트병 대신 머그잔이나 텀블러를 사용해야 한다는 사회적 인식은 비교적 뚜렷한 반면, 옷의 소재와 생산 방식이 환경에 미치는 영향을 고려하거나, ‘싸구려 보세’일지라도 오래 입으려는 생각조차 들지 않는 거 같습니다.

이 글을 통해 합성섬유가 인체와 환경에 위험할 수도 있다는 경각심을 갖고, 앞으로 쇼핑할 때 진중히 가성비보다는 지속가능성을 고려해 보는 것은 어떨까요?

참고자료

McKinsey & Company (2025). What is fast fashion? McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-fast-fashion#

United Nations (2024). From petroleum to pollution: the cost of polyester. United Nations Regional Information Centre for Western Europe. ↗

Q. 옷을 버리지 않고 기부하면 괜찮지 않나요?

A. 괜찮지 않습니다. 기부된 옷의 대체로 상태가 좋지 않아 새 주인을 찾지 못하여 헐값으로 개발도상국에 수출됩니다. 그리고 그곳에서도 쓰임을 찾지 못하여 쓰레기 매립장에 폐기물로 버려져 토양 오염 등의 다양한 환경문제를 야기합니다.

Q. 플라스틱을 입고 있다고? 합성섬유의 정체는?

A. 우리가 입고 있는 옷의 약 60%가 플라스틱으로 만든 합성섬유 의류입니다. 대표적인 합성섬유로는 폴리에스터, 나일론(폴리아미드), 나일론 섬유 등이 있는데, 이는 모두 플라스틱의 일종으로 방사공정을 거쳐 섬유화 되어 옷의 재료가 됩니다. 이중 폴리에스터는 페트병과 동일한 소재이므로, 폴리에스터 옷을 입는 것은 사실상 페트병으로 된 옷을 입는 것과 다름없습니다.

| 연관 전공 | 의류학과, 재료공학과, 신소재공학과, 화학공학과(나노소재), 경영학과, 환경교육과, 환경생명공학과 |

| 관련 교과 |

「통합과학1」 2. 물질과 규칙성 「통합과학2」 1. 변화와 다양성, 3. 과학과 미래 사회 「과학탐구실험2」 1. 생활 속의 과학 탐구 「화학」 2. 물질의 구조와 성질 「화학 반응의 세계」 3. 탄소 화합물과 반응 「지구과학」 1. 대기와 해양의 상호작용 「기후변화와 환경생태」 3. 기후위기에 대응하는 우리의 노력 |

이 포스팅이 재밌거나 도움이 되었다면 공감과 댓글 부탁드리겠습니다!

▼

'과학 이야기 > 실생활 속 과학' 카테고리의 다른 글

| 고데기 vs 에어랩? 과학으로 풀어보는 헤어 스타일링의 마법 (0) | 2025.03.27 |

|---|---|

| 전분 호화·노화 원리: 과학으로 설명하는 저항전분, 떡과 당면의 쫀득한 식감 (1) | 2025.02.26 |

| 보조배터리 폭발 위험? 리튬 이온 전지의 구조와 원리로 답하다 (0) | 2025.02.15 |

| 스테비아 토마토는 가공식품? 대체당이 달지만 살 안 찌는 원인 (2) | 2025.02.08 |

| 필터와 정전기, 공기정화 원리와 미세먼지 저감 기술의 기초 (3) | 2025.02.02 |